【開欄語】

每一個為國捐軀的英魂都應銘記,每一種精忠報國的精神都會被仰望。

又是一年清明,追思英烈、祭奠英魂的同時,我們也在關注這樣一個群體:他們為了新中國,戰火紛飛中拼殺,卻犧牲并被安葬在異地他鄉,幾十年春去秋來,仍未能與家人團圓;他們為了新中國,送親人上前線,日思夜想中牽掛,卻等來一紙“烈士證”,兩三代人找尋幾十年,卻尋不見烈士的安葬處……

這些年來,民政相關部門的工作人員、尋親志愿者,以及很多烈士家屬、后代一直在路上,這是一種雙向的找尋與奔赴,只為他們回家!

為烈士尋親的主題報道,河北青年報已經連續推出9年。今年清明前夕,由河北省退役軍人事務廳指導,河北青年報、河青新聞網主辦的“為烈士尋親·讓烈士不再孤獨”主題報道再次啟動,通過河北青年報“一報一網兩微一端多平臺”發布烈士尋親信息。我們期待更多的讀者、網友關注與參與,挖掘河北烈士故事,傳承英烈精神,讓烈士英魂早日“歸家”。

為烈士尋親·讓烈士不再孤獨③丨一生不曾謀面 卻成為他們最榮耀的敬仰【找尋烈士】

李振崗烈士,男,1924-1951,河北省邢臺市臨城縣郝莊村,犧牲前任解放軍二野四兵團15軍45師警衛連指導員,參加淮海、渡江、解放中西南等戰役,多次立功受獎。在貴州黔西剿匪中負傷,向畢節軍分區醫院轉移中犧牲,葬于赫章縣某地。

【找尋人】

李振崗烈士的兒子李保順,孫子李劍、李然

李振崗(左)與戰友合影

【導語】

1947年農歷6月18日,河北省邢臺市臨城縣郝莊村的李振崗,隨軍南下。時年23歲的他,才剛剛結婚不久,一個月后,兒子李保順出生。可誰知,父子這一別,便是一生。

幾十年風雨變遷,李保順業已成為七旬老者,他的兒子也年近半百。在父親短暫的一生,他們都不曾與其見過一面。但對父親、對祖父的敬仰與追思,伴隨了他們的年年月月。

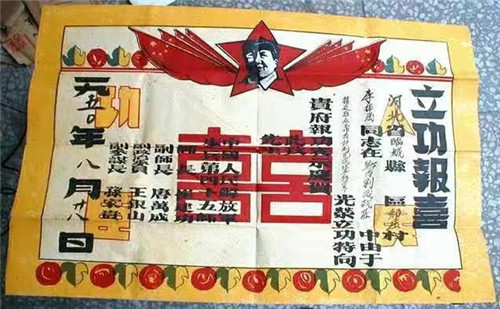

李振崗的立功喜報

血氣男兒南下參軍 走后1個月兒子出生

“部隊南下后,父親思念親人之情難泯,曾給祖父母來信多次。”李振崗烈士的兒子李保順,無數次在照片中尋找父親的影像。照片上的李振崗,身著軍裝,目光堅毅。

李振崗是家中的長子,抗日戰爭時期,他積極參加民兵聯防隊,抗擊日偽軍的侵略,為維護群眾生命財產安全作出不少成績,是郝莊村較早入黨的先進青年之一。之后,為爭取全國解放戰爭的勝利,上級應征部分青年入伍,因他是中共黨員,政治可靠,工作積極,在結婚的第二年即1945年7月被應征參軍,成為中國人民解放軍的一員,兩年后隨軍南下。

“據奶奶講,父親走后一個月,我就出生了。我出生后,他們曾給父親捎去一張奶奶、母親和我的合影照片,父親看后很是高興。”李保順在他回憶家事的書中這樣寫道。

幾張父親當時寄來的書信,李保順至今還保存著。那些泛黃的紙片上,記錄著一位父親初為人父的喜悅,對家人的思念,也記錄著一家人曾經的希望和期盼。

李振崗烈士證明書

父親犧牲在他鄉 家人夙愿是“相見”

希望的破滅或許就在一瞬。1951年初,李振崗在貴州黔西威寧剿匪戰斗中負傷,因傷勢較重,在往畢節軍區醫院轉移時,路途護理不好,1月19日于中途赫章犧牲,將年輕的生命永遠留在了解放戰場上。那一年,他未曾謀面的兒子李保順,只有4歲。

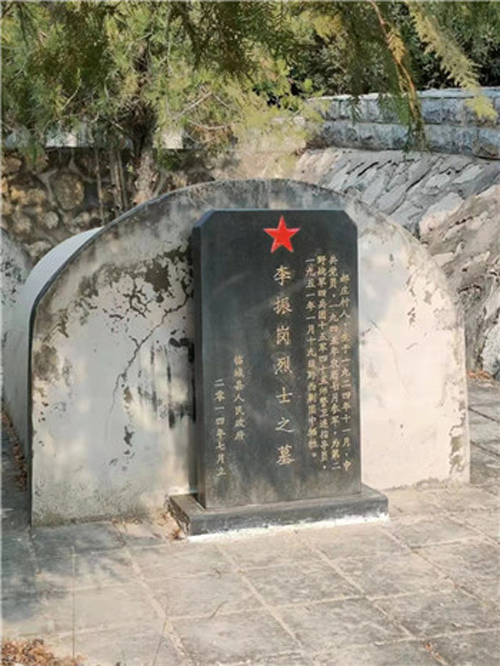

他的離去不僅為其父母妻子的心靈帶來難以彌補的創傷,也為兒孫們造成終生難忘的思念。為了弘揚烈士精神,傳承紅色基因,臨城縣人民政府在縣烈士陵園為李振崗建造了烈士墓碑。

“雖說‘青山有幸埋忠骨,何必馬革裹尸還’,可這么多年了,父親的夙愿就是和從未謀面的祖父再次‘相見’。”李振崗的孫子李劍告訴記者,經多方輾轉,他打聽到祖父李振崗可能葬在貴州赫章縣某地,等疫情過去,他想帶著父親南下確認,希望能得到有關部門的幫助。“如果真的能找到并確認,那我們一家人幾十年的夙愿總算完成了。”李劍說。

兒孫們為李振崗建造的衣冠冢

英魂已逝,精神長存。在那本李保順自己編寫的《家事世略》的書中,烈士李振崗的照片一塵未染,那張黑白的照片上,年輕的戰士目光堅毅。

那年,他正青春。(記者李瑤)